対の変成帯

変成岩ってなに?

岩石が高い温度や圧力を受け、 固体のまま化学反応が起こり、もとの岩石の鉱物が別の鉱物(変成鉱物)に変わる現象を「変成作用」といいます。

もとの岩石のちがいと、温度や圧力のちがいにより、 異なった変成鉱物の組み合わせをもった変成岩ができます。

温度や圧力が低下するときにも、もとの鉱物へ戻るような方向の変成作用は起こるのですが、低温での変成作用はひじょうに遅いことと、水を含んだ鉱物が変成時に水を失っているため、ふつうはその岩石が経験した最高温度の変成作用で生じた変成鉱物の組み合わせが残っています。

変成条件(温度と圧力)

地球の内部は高温ですが、地球表面は低温の宇宙空間に放熱して冷えています。そのため地表から地球内部へ深くなるにしたがい地温が上がっていきます。これを 「地温勾配」といいます。いまの日本列島の、火山帯でないところでは、1000メートル深くなるにしたがい、20度~30度地温が上がります。深さ20kmではおよそ500℃です。

また、深くなるにしたがい「岩圧」が大きくなります。深海に潜ると水圧が大きくなるのと同じです。岩圧は、その上の岩石の重さがかかって生じます。深さ15kmでは500MPa(メガパスカル)の圧力がかかっています。岩圧は、四方八方から均一な圧力です。

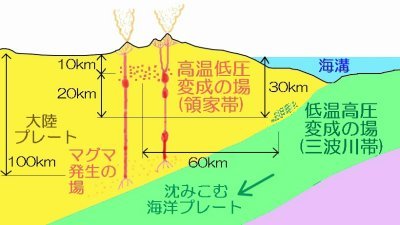

熱いマグマが上昇している場所では、深さの割りに温度が高い領域ができます。冷たい海洋プレートが沈み込んでいる場所は、深さの割りに温度が低い領域ができます。そのような領域では、それぞれの温度と深さ(=圧力)に応じた変成岩ができます。

変成の場

高温低圧型変成の場所

プレート沈み込み帯では、海洋プレートが100km以上沈み込んだ位置でマグマが発生し、上昇します。そこで、内陸に入った位置で海溝に平行に、それほど深くない(=岩圧が低い)けれども地温が高い領域ができます。そこにある岩石は広い範囲で 「高温低圧型の変成岩」 になります。縞状の片麻岩は、代表的な高温低圧型の広域変成岩です。高温低圧型の広域変成岩は、海溝から内陸に入った位置で、海溝に平行にできます。

接触変成の場所

マグマが上昇してくる場所でも、地表の近くでは、広い範囲で変成岩ができるほどの地温にはなりません。マグマの通り道から数100メートルの範囲だけ、熱を受けて 「接触変成岩」 ができます。泥岩や砂岩が硬く焼き締められたようなホルンフェルスは、代表的な接触変成岩です。

埋没変成の場所

海溝の近くで、陸地から大量の砂や泥が堆積するような場所では、地層がたまるにしたがい、古い堆積物は下方へ圧縮されていきます。水が絞り出されるとともに地温がやや高い場所へ埋没するため、堆積物が固まって岩石になり、埋没が進むと弱い変成作用が生じます。これを「埋没変成作用」といいます。泥質の堆積物の場合は、泥→泥岩→頁岩(けつがん)→粘板岩→千枚岩のように変化します。

低温高圧型変成の場所

冷たい海洋プレートが沈み込んでいく先では、陸側プレートも冷やされます。そのような場所では、深い(=岩圧が高い)のに地温はあまり高くない領域ができます。そこにある岩石は、 「低温高圧型の変成岩」になります。低温でゆっくりと成長する変成鉱物が、偏った圧力を受けて薄板のように成長し、板状の鉱物がつくる面(片理面)が発達した結晶片岩ができます。低温高圧型の変成岩は、海溝に近い位置で、海溝に平行にできます。

広域変成帯

もともと地温が高い地下では、地表付近の接触変成とは異なり、広い領域に変成作用が生じます。それを「広域変成作用」といいます。沈み込み帯では、内陸の火山帯の下に高温低圧型の広域変成作用、海溝付近に低温高圧型の広域変成作用が、それぞれ海溝に平行に生じます。後の時代に深部の岩石が隆起と侵食により地表にあらわれると、これらの広域変成作用を受けた変成岩は広い範囲に帯状に露出します。

広域変成作用を受けた変成岩が帯状に分布している地域を「広域変成帯」といいます。

領家変成帯は白亜紀後期に地下10km~15kmの深さで高温低圧型の広域変成を受けた変成岩が露出している広域変成帯です。変成岩のもとの岩石はジュラ紀付加体の丹波‐美濃‐足尾帯の岩石で、領家変成帯の中ではすべて変成岩になっています。熱源はその深さに上昇した領家古期花崗岩です。

三波川変成帯は白亜紀後期に地下15km~30kmの深さで低温高圧型の広域変成を受けた変成岩が露出している広域変成帯です。 今明らかに成りつつある研究成果によれば、白亜紀に海溝付近で成長していた付加体の一部が、沈み込む海洋プレートに引きずられて深部まで引きずり込まれ、そこで低温高圧型の広域変成作用を受けました。その後、中央構造線に沿って、ジュラ紀付加体である秩父帯の内陸側に上昇し露出したと考えられます。

対の変成帯

1961年に都城秋穂(みやしろあきほ)博士は、同時代の低温高圧型変成帯と高温低圧型変成帯が、それぞれ海溝から一定の距離に並走していることを見出し、「対(つい)の変成帯」と名づけました。その例として、日本列島の三波川変成帯と領家変成帯のセットと、北アメリカのフランシスカン変成帯(低温高圧型)とシエラネバダ変成帯(高温型)のセットを示しました。

左:サンフランシスコ湾の蛇紋岩(フランシスカン変成帯)、右:ヨセミテ渓谷の花崗岩(シエラネバダ変成帯)

いまの北アメリカでは、カリフォルニア半島を載せた太平洋プレートは、北アメリカプレートにたいし北西にずれ動く右横ずれ運動をしており、沈み込みは起こっていません。しかし白亜紀の対の変成帯の存在は、白亜紀にカリフォルニアでもプレートの沈み込みがあった証拠(「沈み込み帯の化石」)とされています。

(注:現在のワシントン州からアラスカにかけては海洋プレートの沈み込みがあります。)

「対の変成帯」は太平洋のまわりをはじめ、過去に沈み込み帯であったヨーロッパアルプスや南アメリカ北岸にも見られます。

中央アルプス大田切川の泥質片麻岩(領家変成帯)

埼玉県上長瀞の黒色片岩(三波川変成帯)

「対の変成帯」は、過去の同時代に、地下の中深部で高温の“高温低圧変成の場”でできた変成岩と、地下深部で低温の“低温高圧変成の場”でできた変成岩が、その後の変動で、ともに地表に露出しているものです。そのため「沈み込み帯の化石」と呼ばれます。

日本列島の「対の変成帯」としては、領家帯(高温低圧)と三波川帯(低温高圧)のほか、飛騨帯(高温低圧)と三郡-飛騨外縁帯(低温高圧)、日高帯(高温低圧)と神威古譚帯(低温高圧)、阿武隈山地の御斉所変成岩(高温低圧)と竹貫変成岩(低温高圧)が、対の変成帯のセットとされました。

最近、年代を測る精度が上がり、領家変成帯の変成年代より三波川帯変成帯の変成年代の方が少し新しいというデータが示されています。そのため沈み込み帯の同時代の完全な断面とは言えないかもしれませんが、沈み込み帯の地温分布を示していることは変わりません。

領家変成帯と領家花崗岩

内帯には、白亜紀~古第三紀花崗岩が広く分布しています。このうち、領家変成岩の分布地域に見られる花崗岩を「領家花崗岩」といいます。

⇒領家花崗岩・山陽花崗岩・山陰花崗岩

領家花崗岩類は、かつては同時代の噴出岩である「濃飛流紋岩(のうひりゅうもんがん)」をものさしにして、その噴出時期の前か後かで「古期」と「新期」に分けていました。しかし濃飛流紋岩類の噴出は長い期間にまたがっていたことが分かり、時代を決めるものさしとして役立たないことが分かりました。

今では、領家変成岩の構造に沿って貫入している花崗岩を「古期」、領家変成岩の構造を切って貫入し、接触変成を与えている花崗岩を「新期」に分類しています。

領家変成岩の上昇と、花崗岩の関係を考えてみます。古期花崗岩は、地温が高い中深部で領家変成岩が広域変成を受けている時代に、その深さに貫入したものと考えられます。新期花崗岩は、領家変成岩と古期花崗岩が地温が低い浅部へ上昇した後に貫入し、接触変成を与えたと考えられます。

領家変成帯の北側には領家新期花崗岩とほぼ同時代の山陽花崗岩が分布しています。山陽花崗岩は浅部で固結した花崗岩なので接触変成しか与えていません。さらにその北側には白亜紀に地表に噴出した流紋岩が広く分布しています。つまり現在の地表に見えている花崗岩や変成岩は、中央構造線に近い部分ほど大きく上昇して、深い所にあった岩石が露出していることになります。

三波川変成帯の上昇問題

低温高圧型の変成岩が地表にあらわれるためには、高温低圧型変成岩よりも、もっと深部から上昇しなければなりません。

低温高圧型の変成作用は、深部へ冷たい海洋プレートが沈み込んでいる先で起こります。そのような場所では、深部の冷たい海洋プレートに向かって地温が下がる、地温の逆転現象が考えられます。つまり、深部の低温高圧領域と地表の間に、やや高温の中間領域が存在するはずです。

低温高圧変成岩が上昇するときに、そのような中間領域にとどまれば、より高温の変成作用を再び受けてしまい、もはや「低温高圧型変成岩」ではなくなってしまいます。「変成の場」で引用したNelson教授によれば、現在の地球でみられる低温高圧型変成帯は、上昇途中で変成を受けずにそのまま地表に到達できる条件を満たしたもので、上昇中に変成を受けて失われた低温高圧型変成岩も多いと考えられるとしています。

このように、三波川変成帯の変成岩がそのまま地表まで上昇するためには、やや高温の中間領域を一気に通り抜けるか、冷たい海洋プレートが沈み込んでいるすぐ上の低温域を沈み込みと逆向きにたどる必要があります。三波川変成帯を低温のままで上昇させた原動力や経路は未解決です。

対の変成帯を接しさせた中央構造線

三波川変成帯と領家変成帯は、日本列島の代表的な「対の変成帯」です。

プレート沈み込み帯の断面図を見れば分かるとおり、同じ時代の低温高圧変成の場と高温低圧変成の場は、離れた位置に平行に生じます。ところが、日本列島の領家変成帯と三波川変成帯は、直接接しています。もともと離れた位置にあった領家変成帯と三波川変成帯を接しさせた大断層が、中央構造線です。

両帯が接するためには、この図では水平距離(海溝に直交する方向)で60km、深さの差で20km、近づく必要があります。ただし最近はマグマの上昇経路は真上方向ではなく、やや海溝方向に斜めに上昇するモデルが考えられているので、水平方向に近づく距離はもう少し少なくて良いかもしれません。とくに白亜紀には中央海嶺が沈み込んでいるので、地下の温度分布はさらに複雑です。しかし、いずれにせよ領家変成帯に対して三波川変成帯が上昇しなければなりません。

都城博士は、中央構造線と棚倉構造線が白亜紀にはひとつながりの断層だったと考え、西南日本内帯側の領家花崗岩と、棚倉構造線の海溝側に接する阿武隈花崗岩がひとつながりの花崗岩帯で、中央‐棚倉構造線が斜めに切ったと考えました。そして400kmの左横ずれによって花崗岩帯が切られるとともに領家変成帯と三波川変成帯が接したと考えました。その考えで水平方向には近づけます。しかし今では、阿武隈花崗岩の方が領家花崗岩より少し古く、成分もちがうことが分かり、阿武隈花崗岩と領家花崗岩がかつて一体だったという考えは受け入れられなくなりました。

中央構造線と棚倉構造線が一続きの断層だったという考えについても、三陸海岸の白亜紀の宮古花崗岩の海溝側に中央構造線があったはずだという考え方が提案されていて、再検討が必要です。

水平方向の接近については、日本列島の歴史の中で、内陸側の地質帯が海溝側の地質帯の上に押しかぶさるように移動することがたびたび起こってきたことが分かってきました。

領家変成帯と三波川変成帯の接合については、三波川変成帯の上昇とともに、その上にあった領家変成帯と三波川変成帯の間の部分は上昇と削剥を受けて失われてしまったという考え方が有力になっています。

中央構造線の定義

領家変成岩・花崗岩や三波川変成岩が地表に露出しても、それらの上に堆積岩が載っている場合があります。たとえば、紀伊半島から西の領家変成帯の中央構造線沿いの幅10kmほどは、白亜紀末の堆積岩の和泉層群におおわれています。そこで中央構造線は、次のように定義されます。

「領家帯の南縁を画す大断層。三波川変成岩類を覆う新期の地層と領家帯を覆う新期の地層の間の断層も中央構造線と呼ばれる。」

新版地学事典(1996)伊藤谷生・田中秀実による